Tri des gravats

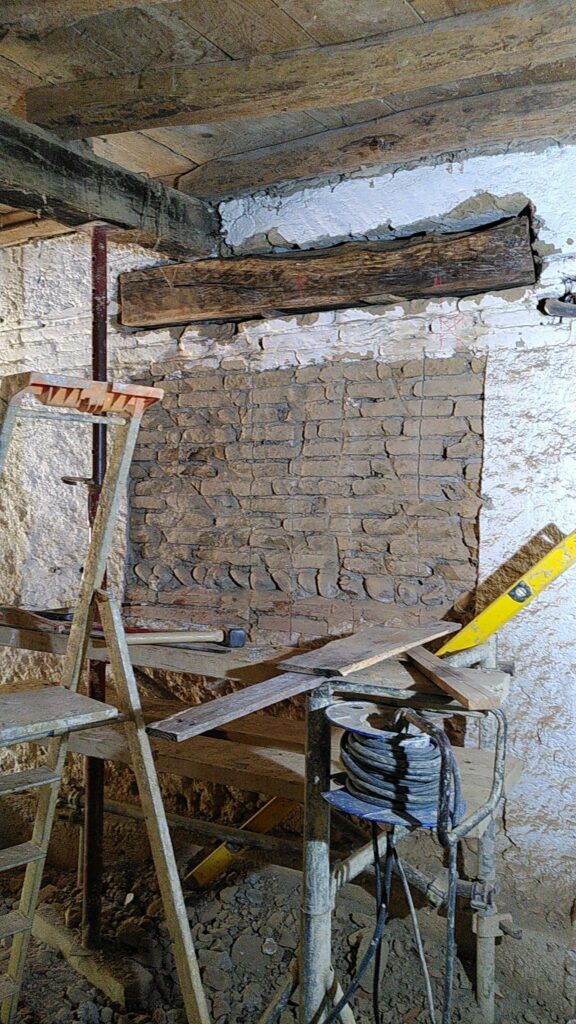

Après avoir démonté le plancher, et suite à la déconstruction de la ruine, plusieurs montagnes de gravats en tout genre nous attendaient…

La plupart des gravats sont tous mélangés. Première étape, le tri par type de « déchet ».

Les solives

Les plus ou moins grandes pièces de bois, qui soutenaient auparavant le plancher, sont mises de côté au sec en vue d’être réutilisées. Une bonne moitié est en peuplier, le reste en châtaigner et chêne. Les possibilités sont nombreuses si on n’a pas besoin de pièces bien droites ! Je pense notamment à des cabannes / abris / appentis que nous ferons par la suite…

Antoine le charpentier sélectionnera d’ailleurs certaines d’entre-elles pour en faire des poteaux, et soutenir les poutres des combles.

Autres bois

Les lattes de plancher sont également triées.

Celles qui n’ont pas été trop abîmées sont mises de côté pour servir de bardage ou pour l’enclos des chiens.

Celles qui sont moisies ou trop abîmées sont amenées en déchetterie ou mises dans un coin du jardin pour un long compostage…

Béton

Le béton est un gravat inerte. Etant donné la quantité de gravats inertes que nous avons, nous pensons d’abord faire venir une benne pour les évacuer. Mais étant donné le prix, nous optons pour les mettre dans un coin du jardin (accessible par un camion benne) le temps du tri complet de nos gravats.

Après de longues semaines de réflexion, et avec le tas qui grossi au fur et à mesure, on change d’avis et on se dit qu’on va les laisser là !

Briques creuses

Les briques creuses utilisées pour certaines des cloisons sont également des gravats inertes. Elles n’ont en général pas apprécié les coups de masse ni la chute d’un étage, et sont en grande partie concassées.

Elles rejoignent également le tas de gravats béton dans un coin du jardin.

Terre

Les briques de terre crue (adobes) ont pris la pluie et se sont transformées en boue plus ou moins compacte.

Nous utilisons toute cette terre pour faire une couche entre 20 et 50cm sur le tas de gravats béton dans un coin du jardin.

Et oui, un tas de gravats c’est pas super joli… Alors qu’un tas de terre avec un sol assez pauvre et bien drainé, c’est parfait pour faire un joli massif d’aromatiques méditérannéennes !

Reste plus qu’à planter au printemps ! 🙂

Platiques, polystyrènes, mousse polyuréthane

Tout le reste des déchets, notamment l’isolation présente dans l’ancien plancher et tous les morceaux de plastiques ici et là sont mis dans de grandes poubelles et jetées en déchetterie dès que le coffre était plein.

Conclusion

Activité monotone, longue (4 mois…) et peu gratifiante.

Mais nécessaire, pour dégager l’espace devant la maison et pouvoir poser le drain extérieur !

Si c’était à refaire, je pense que j’aurai tenté de mieux trier les déchets au moment de la démolition, au lieu de devoir trier le tas sous la fenêtre après coup.

Mais nous en sommes arrivés au bout ! Un grand merci à toutes les petites mains qui nous ont aidé !